酒城探秘:张裕的百年对话

2025-03-31 14:59:50

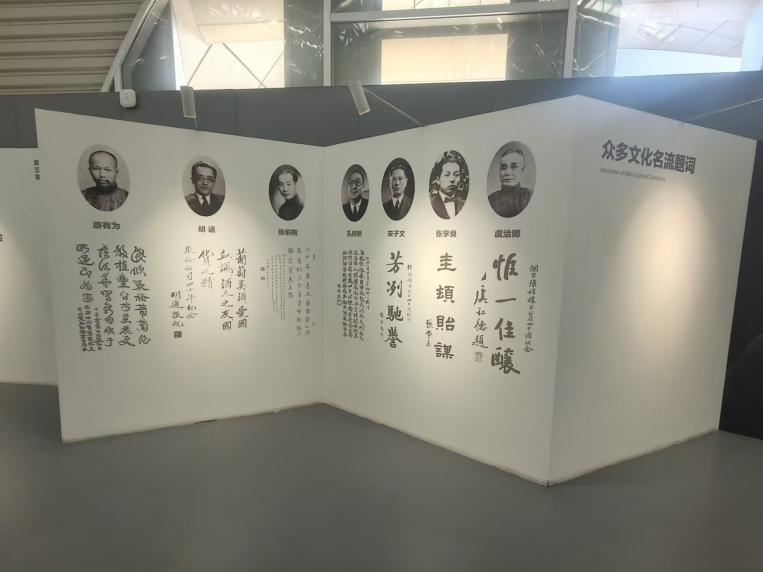

2024年,烟台大学数学学院云启新程实践队深入烟台张裕国际葡萄酒城,当我们在张裕国际葡萄酒城的百年藤蔓架下翻开实践手册,GPS定位仪与1915年的金奖航线图在平板上重叠——这趟旅程的使命变得清晰:解码中国葡萄酒旅游独特的文化基因。从孙中山题词的青瓷酒坛,到康有为泼墨的地下酒窖,每一处场景都在诉说着:葡萄酒旅游不仅是味觉之旅,更是穿越时空的文明对话,是匠人精神与海岸风土共同酿造的文化史诗。

一、历史窖藏:131年的时空对话

张裕国际葡萄酒城地下酒窖作为亚洲规模最大的陈酿基地,完整保存着自1894年启用的2000余只法国利穆赞橡木桶。这些直径1.2米的标准橡木桶,在恒温14℃、湿度85%的精准调控环境中,持续进行着葡萄酒的微氧熟成过程。窖内特设的孙中山题词纪念区,陈列着1912年题写的品重醴泉原稿及同时期酿酒器具,系统展现中国葡萄酒工业的标准化进程。经国际葡萄酒组织(OIV)认证,该酒窖的橡木桶年均蒸发率稳定控制在2.1%,其养护工艺已被列入省级非物质文化遗产名录。

二、智造转型:传统产业的科技突围

在占地2万平米的智能车间,德国GEA光学分选机正以每秒300颗的速度筛选葡萄。

采用近红外光谱技术,可实时检测葡萄的糖度(精度±0.5°Brix)、酸度(±0.3g/L)及果皮破损情况,瑕疵果剔除准确率达99.7%。

发酵中心技术:张裕国际葡萄酒城生产中心的发酵中心拥有10余万吨的原酒发酵能力,采用国际先进的葡萄加工处理设备及自动化控制系统,能够实现发酵工序温度控制、自动循环等功能。

温控系统应用:张裕成品酒中心车间采用先进的冷冻自控系统,通过中控室可远程控制140台储酒罐、2台冷冻机等设备,实现酒液温度的精准调节。

三、文化活化:百年风云的多维重现

孙中山:实业报国的酒香注脚

1912年8月20日,孙中山先生考察烟台期间专程造访张裕,在品鉴陈酿白兰地后挥毫题写“品重醴泉”。据《孙中山年谱长编》记载,此行正值《实业计划》酝酿期,题词中“醴泉”二字取自《礼记》“天降甘露,地出醴泉”,既赞酒质纯净,更隐喻对民族实业的殷切寄望。在葡萄酒城历史长廊,通过全息影像重现了当年的场景:孙中山手持高脚杯,向张弼士提出“以酒为媒,通商惠工”的实业振兴构想,其谈话纪要现存于烟台市档案馆。

康有为:维新思潮的杯中映照

1923年,康有为在张裕地下酒窖留下传世诗句:“浅饮张裕葡萄酒,移植丰台芍药花”。葡萄酒城“维新雅集”展厅复原了当时的品鉴场景:康氏以汝窑斗笠盏盛酒,谓左右“此酒有变法之精神——守古法而不泥古,采西技而不忘本”。其《万木草堂遗稿》中更有专篇论述葡萄酒与文明开化的关联:“酒之醇薄,可窥国运之兴衰;酿之新陈,实关文明之进退。”

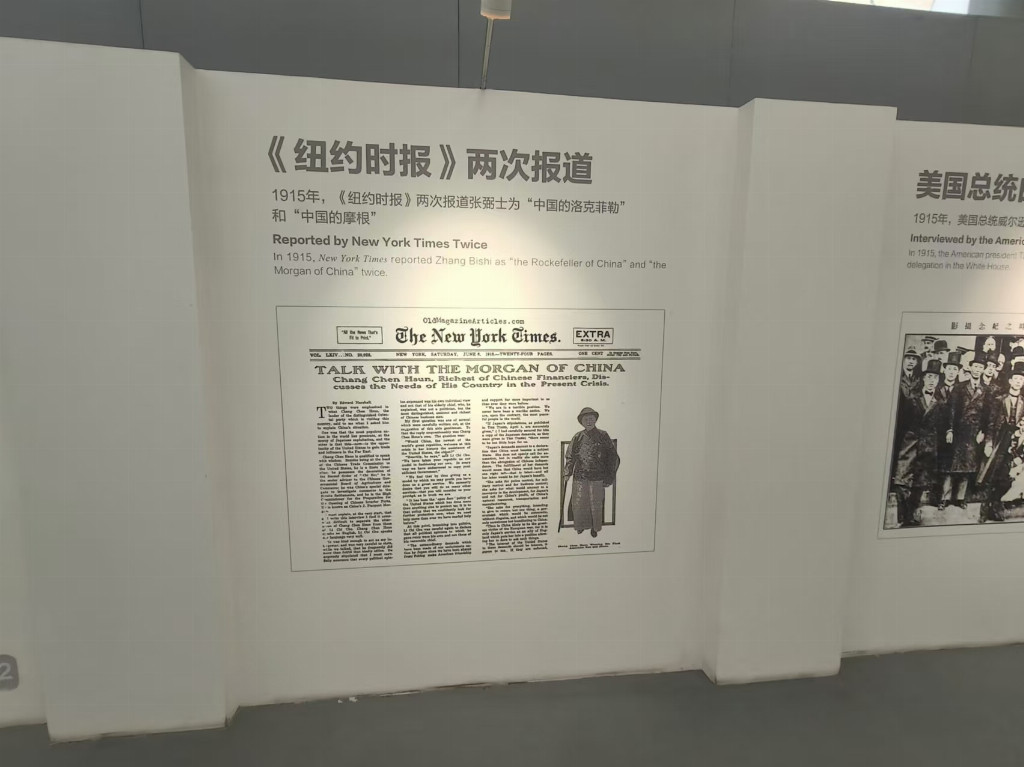

在张裕国际葡萄酒城的历史文献厅内,1915年巴拿马万国博览会的金色奖章陈列于恒温展柜中,其背后蕴藏着一部中国近代民族工业的突破史。这场国际盛会的获奖不仅是一次产品认证,更是中国葡萄酒跻身世界产业格局的关键转折。

1915年,正值张裕公司创立23周年之际,创始人张弼士率队携四款产品远渡重洋参展。此举响应了民国政府"振兴国货"的号召,参展品类经农商部严格遴选,代表当时中国制造业的最高水准。据《中国参与巴拿马太平洋博览会纪实》记载,张裕展品在酒类评审中经受住417项检测,其理化指标完全符合国际标准。

巴拿马金奖不仅是张裕的荣誉勋章,更是中国葡萄酒工业化的启蒙坐标。当游客在葡萄酒城的全景沙盘前,目睹金奖产品当年横跨太平洋的航运路线与现今全球供应链网络的时空叠合,便能深刻理解:一个产业的崛起,始于对品质的执着,成于对标准的敬畏,恒于对创新的追求。

当最后一丝海风掠过张裕国际葡萄酒城的智能温控酒窖,我们凝视着橡木桶表面凝结的酒石酸结晶——这些时光雕刻的钻石,恰是中国葡萄酒产业的隐喻:在传统工艺与现代科技的临界点,在历史基因与全球视野的交汇处,正酝酿着文明对话的新范式。

(如有侵权,请联系平台删除。)