“纸艺工程师”大星:以纸为媒,在纽约搭起文化交流的桥梁

2025-04-24 18:09:57

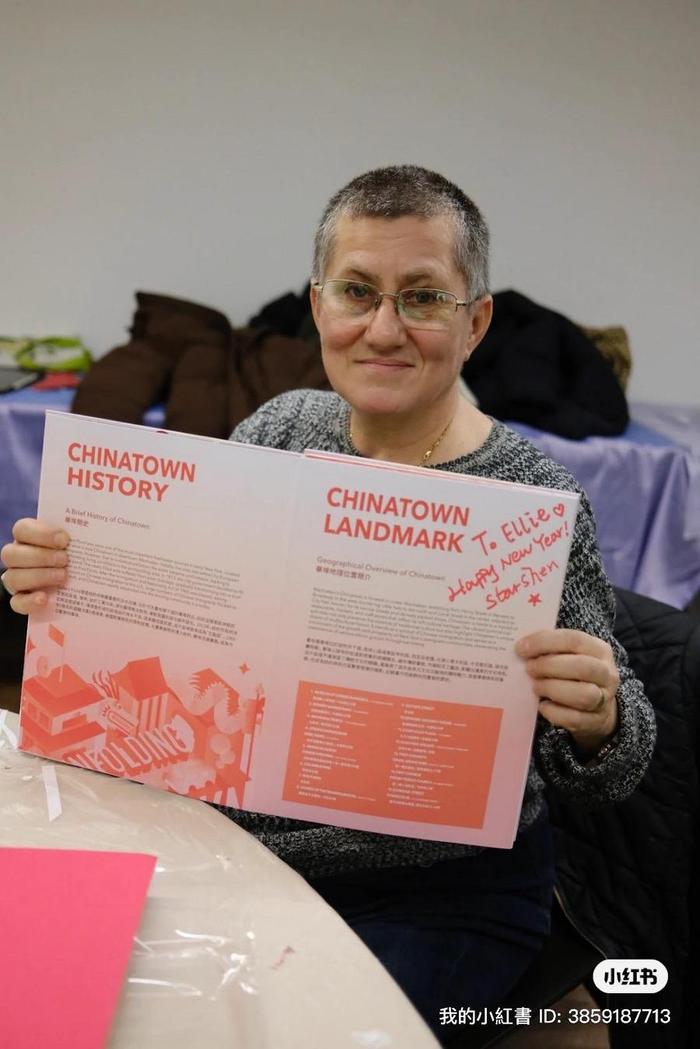

(大星和她的书,照片由艺术家本人提供.)

2024年春季,由纽约唐人街商业改进区(Chinatown B.I.D.)发起,纸艺艺术家沈星彤创作的立体书《打开华埠:纸上新年》(Unfolding Chinatown NYC:A Pop-up Journey Through Times)正式发布。这本书通过捐赠的形式送至纽约中国城的学校、图书馆、文化机构与小型商户之中,成为一份写给社区的文化礼物,也被视为促进文化理解与交流的一项公共艺术实践。

发布当天,书籍亮相于纽约华人博物馆(MOCA)举办的发布活动,现场同时展出了项目纪录片,并由艺术家本人进行创作分享。纪录片中采访了知名奥斯卡金像奖导演李安和生活在纽约当地的许多居民。这一作品不仅被MOCA永久收藏,也开启了她与多个本地组织在社区文化推广方面的合作,为纽约的多元文化生态注入了新的叙事能量。

发布会现场照片,照片由艺术家本人提供

“我不希望这本书被锁在玻璃柜里,”大星说,“我希望它可以放在餐厅的桌上、摊贩的货架边,被翻开、被触碰、被讨论。”

大星原名沈星彤,朋友们更习惯叫她“大星”,1999年生人,是一位插画师和纸艺工程师。回溯大星的成长经历,不难发现她一直在不同的文化中穿行。在中国长大、本科期间在英国交换学习服装设计后,大星又赴美国马里兰艺术学院就读插画研究生项目,毕业后在纽约开始了她的设计职业工作生活。她的作品将手绘插画、纸张的折叠结构与空间叙事结合,试图用纸这种媒介,讲述那些容易被忽略的故事,也为不同文化背景的人之间提供一种全新的沟通方式。

早在2019年,大星就创作了她的第一本立体书《山城》,以纸张构建出山城重庆的层叠地貌与城市记忆。后在2023年由重庆出版社出版,更名为《打开重庆》。大星说她走的所有弯路都在这本书里:错误的制作方式,笨拙的生产经验和完全陌生的出版流程。好在《打开重庆》诞生后在网络上获得了诸多好评,2023年还入围国际立体书界的重要奖项——Meggendorfer Best Artist Book,为大星带来了一定的关注,也给了大星在纽约和重庆举办个人展览的机会。

这次《打开华埠》项目的缘起,也是来自中国城商业改进区执行总监Wellington Z. Chen对大星早前作品《打开重庆》的欣赏。Wellington在看到该书后,邀请沈为唐人街创作一本立体书,并在项目推进过程中,亲自组织社区导览,协助资料采集。所以这次新书《打开华埠》的创作就轻车熟路了许多。整书的体量也比之前大了不少,包含五组相连构成长条接近的立体场景,从庙街夜市、探花楼旧址、彩灯大街,到中国城地标显圣容大教堂与中国城夜景,每一页都基于实地调研与历史资料构建。她在创作期间深入社区,采访居民、拍摄街景、匆忙时还在餐巾纸上画草图,最后将这些画面转化为书页中的插画与机关结构。

《打开华埠》,照片由艺术家本人提供

“我从小在中国长大,对Chinatown其实并不熟悉。为了做这本书,我花了几个月时间走街串巷,慢慢靠近这个社区。我想用纸去理解一个我不熟悉的地方。”她说。

《打开华埠》延续了这种纸上建构记忆的尝试。在技术上,她采用了“建筑折纸”的方式,通过拉条、折层与隐藏机关模拟街区的空间密度。在叙事上,她将现实场景与象征手法结合,例如以动物角色代替人物,因为纽约是一个很包容的地方,大星说这里生活着各种各样的人,但是大家都能和谐共处,很有意思。这一设计是大星对纽约的影响,同时增强阅读的开放性与亲切感。

目前,已有超过1000册《打开华埠》赠予唐人街各类机构和单位。不少本地店主自发将书陈列于柜台前,供来客翻阅。一位糕点店老板说:“以前游客进来拍完照就走了,现在他们会坐下来问,‘这栋楼以前真有剧院吗?’我就跟他们讲我们的故事。”

(今年年初在纽约华人博物馆的新年活动上博物馆赠予每位来参加活动的市民一人一本《打开华埠》,为社区活动注入新活力。照片由艺术家本人提供.)

在纽约这座融合多元文化与移民故事的城市中,《打开华埠》不仅是一部立体书作品,更是一项推动跨文化理解、讲述在地故事的艺术尝试。它以纸张为语言,将社区的历史与情感传递给来自世界各地的读者,也让更多人看见移民文化在城市空间中留下的痕迹。

“纸记得混凝土遗忘的东西。”大星常常这样说。

目前,大星表示自己已经在着手创作多个新项目,题材更加广泛,包括立体音乐专辑、绘本、文创产品的设计。不过对城市记忆的记录仍然是大星最喜爱的题材之一,因此也正在筹划她的下一个纽约主题纸艺项目,形式尚未确定,可能是立体书、纸卡或纸装置。她说:“中国城只是纽约的一部分,在纽约生活的这段时间我逐渐被这里的独特气质吸引,我觉得这座城市还有很多故事值得被看见。很想用我的方式记录下来。”

(大星在自己举办的手工坊中教孩子制作立体书。照片由艺术家本人提供.)

(来源:点财网)

19962171882

19962171882