会呼吸的韧性城市 — 建筑与城市设计师王美晨经验谈

2025-02-25 13:39:26

近年来,极端高温、洪水侵袭与城市内涝等灾害频繁侵扰大型沿海城市,气候危机以前所未有的紧迫性摆在眼前。如何通过系统性设计提升城市韧性,并借此契机塑造优质公共空间?纽约建筑与城市设计师王美晨分享了她在纽约曼哈顿、加拿大魁北克和印度孟买滨水空间的设计经验,为环球城市设计提供借鉴。

飓风桑迪于2012年重创纽约,致使街道、地下室、地铁站遭受水患,数百万人流离失所,造成巨大经济与社会损失。为此,纽约市政府与美国住房与城市发展部(HUD)发起"重建设计"(Rebuild by Design)竞赛,这一美国史上最大规模的韧性城市设计竞赛旨在探寻可行解决方案。王美晨所在的One Architecture & Urbanism设计公司成为最终获胜方案BIG U的核心团队之一。该方案获得约3.35亿美元联邦拨款,成为纽约市"东海岸韧性计划"的核心组成部分,直接影响曼哈顿40万居民的生活安全。BIG U构想环绕曼哈顿中城的防洪设施,并根据周边街区特征与功能需求将整体规划分为七个区段,开创了"韧性基础设施"的新标准。在BIG U项目中,王美晨主要参与东河与金融区海港部分的设计。面对民众对防洪设施可能阻挡河景并造成安全隐患的担忧,设计团队在东河区巧妙地将景观公园与运动场抬高,将防洪墙隐于抬起的地面之下,不仅保留了河岸视野,还为周边居民创造了更丰富的运动空间和流畅的活动路线。

图1:纽约金融区海港气候韧性设计 – 复合景观公园渲染图

图1:纽约金融区海港气候韧性设计 – 复合景观公园渲染图

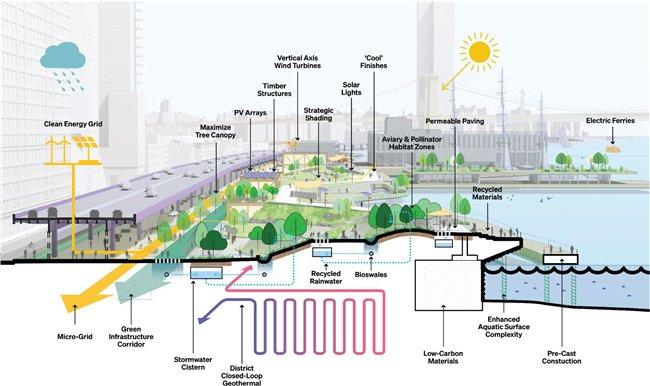

金融区海港面临着更为复杂的挑战——用地紧张,且需协调众多轮渡码头设施、历史建筑与高架快速路。王美晨和团队创造性地应对这些挑战,并因其在高度复杂环境中的精巧设计获得2023年美国景观建筑师协会纽约分会(ASLA-NY)荣誉奖——这是城市设计设计领域最具权威的奖项之一。经过反复推敲,他们将海岸线向外延展,并将整体设计划分为三大功能区:首先在西区重建通往总督岛与史坦顿岛的轮渡站,并将防洪墙创造性地融入其中,同时在炮台海滨建筑开辟专门入口服务总督岛轮渡;其次在中区打造复合景观公园,设计三处由城市界面自然起坡的景观区,引导游人登上高处步道,防洪墙则隐于其下;此外,在东区设计规划多功能码头群,各码头经重建后高度将适应预测的海平面上升,并增设历史船舶展示与休闲娱乐空间。团队同时注重生态因素的融入,在各处因地制宜地布置活动岸线、亲水内湾和沙丘植被。

图2:纽约金融区海港气候韧性设计 – 可持续策略分析图

图2:纽约金融区海港气候韧性设计 – 可持续策略分析图

纽约金融区海港的案例展现了高密度、财力雄厚城市街区应对气候危机的典范,而加拿大魁北克则呈现了人口稀疏地区重组交通的思路,印度孟买则探索了极高密度居住区与家庭生产融合情境下的创新方案。在魁北克国家首都委员会举办的"圣劳伦斯海岸线重建-第四阶段"竞赛中,王美晨团队摘得亚军。该竞赛反映了北美城市从"车本位"规划向"人本位"规划的转型趋势,对中国当前正经历的城市更新具有重要借鉴意义,特别是对于那些在经济高速发展期修建的城市高架路改造提供了新思路。他们大胆提出关闭现有高速公路,彻底重塑魁北克市6英里长的海岸线,展现了王美晨在处理大型交通基础设施改造方面的专业能力。评审团主席、城市规划师兼景观建筑师Bertrand Vignal赞誉该方案"通过拆除高速公路中心段,建造大型绿色公园,巧妙打通了河滨社区与河流之间的联系,展现出独特而强大的重构愿景。"

这一提案融会贯通了曼哈顿金融区海港的经验——魁北克方案改造了因六十年代兴建高速公路而与城市肌理割裂的滨水区。当年,博波特区沿岸的工业滨水区被视为修建八车道高速公路的理想选址。六十年后,基于对滨水高速路使用情况的深入调研,设计团队提议关闭这一使用率不高的设施,重新连接魁北克的城郊地区与市中心,为自然栖息地、休闲活动和未来发展预留空间。

图3:魁北克圣劳伦斯海岸线重建设计竞赛 – 方案渲染图

图3:魁北克圣劳伦斯海岸线重建设计竞赛 – 方案渲染图

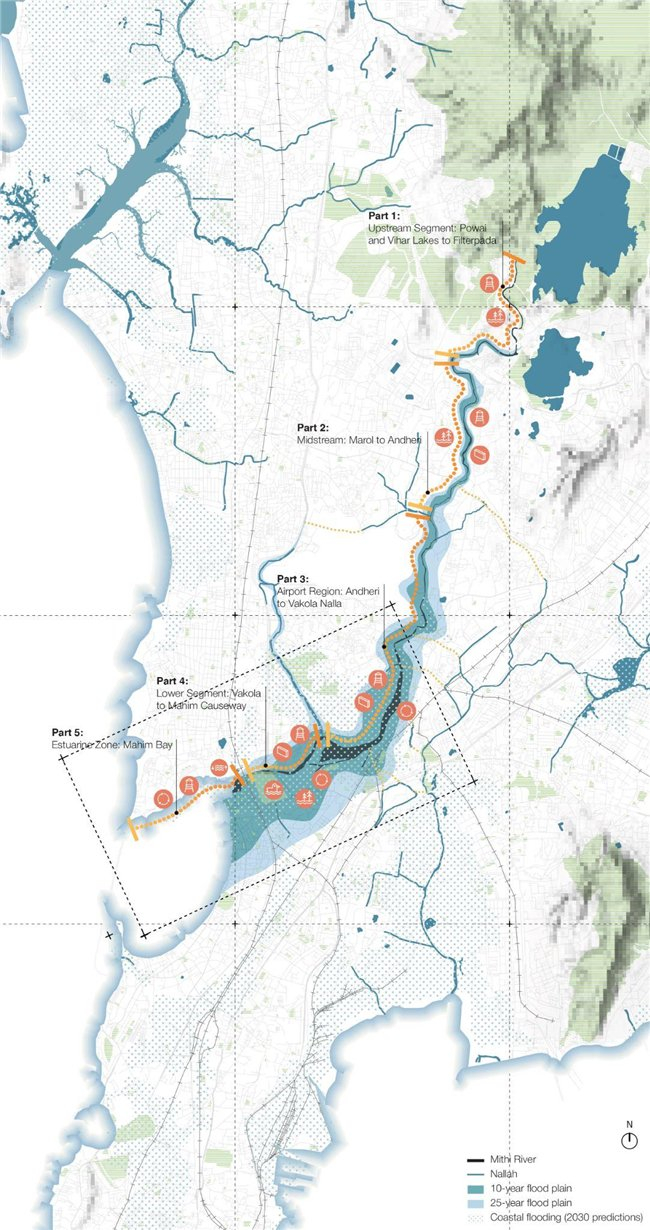

在印度孟买重新想象洪水竞赛中,王美晨和团队的方案获得胜出,并将在历史悠久的1888 The Bombay Art Society画廊展出。该竞赛聚焦全球南方城市面临的独特挑战——如何在资源有限的情况下应对气候变化。这一获胜方案证明了其设计理念在发展中国家城市的适用性,为中国城中村改造提供了宝贵参考。设计团队深入分析并可视化洪水数据,开发了灵活多样的应对策略。方案基于地理特征与水文条件将米提河分为五段,在源头、中段、转折处和入河口采取差异化策略,系统性缓解洪水灾害。尤为引人瞩目的是达拉维三角洲片区的设计——这里极度拥挤的居住环境与蓬勃的家庭作坊经济形成独特的二元性,使空间改造异常困难。团队提出创新的置换策略:在空间受限的北岸,抬高岸线并打造沿河栈道;在南岸,将隔断居住区与红树林的城市快速路改造为人行道,拆除位于10年洪泛区内的建筑,营造连续的滨河绿地,同时在街区南侧提升建筑层高,实现就近安置。缓坡绿地与拓宽后的达拉维主路共同构筑防洪屏障,而红树林旁以捕鱼为生的科里原住民的房屋则改建为吊脚楼,既可停泊渔船,又能抵御洪水。

图4:孟买重新想象洪水竞赛 – 剖透视策略

图4:孟买重新想象洪水竞赛 – 剖透视策略

图5:孟买重新想象洪水竞赛 – 米提河场地要素

图5:孟买重新想象洪水竞赛 – 米提河场地要素

纵观纽约、魁北克和孟买的防洪实践,尽管三地在数据开放程度、防洪标准和滨水空间开发等方面存在显著差异,但设计团队都致力于借气候应对之机创造创新型公共空间。气候危机凸显了城市设计作为系统工程的本质,设计过程需统筹考虑跨部门协作、海岸线拓展、交通重组、防洪设施布局、排水系统优化、分区规划、建筑开发、绿色基础设施、碳中和策略、清洁能源供应和经济效益等多重维度,并不断优化方案。韧性城市的打造绝非简单地增设防洪墙或疏通下水道,而是要全面提升城市系统的适应力与灵活性。

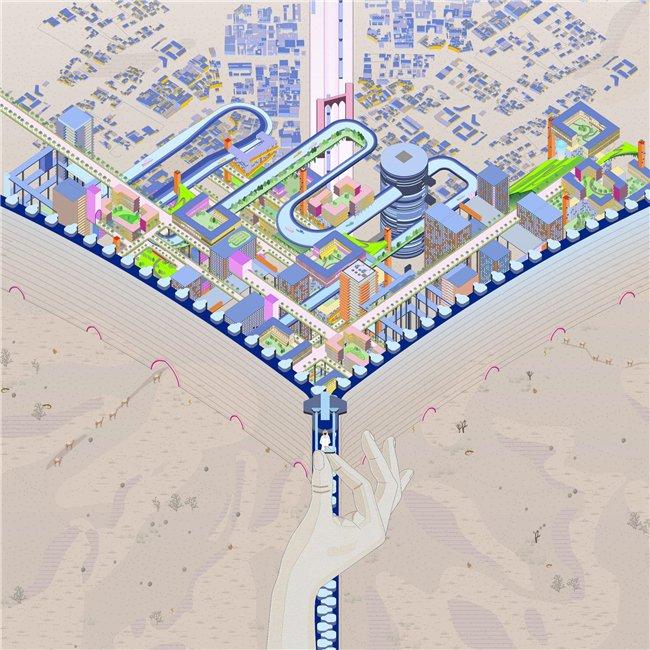

关于韧性的实践也充满思辨,看似生态的基础设施建设或许反而会削弱韧性。王美晨在Non Architecture组织的备受关注的国际重绘竞赛RE-DRAW-07: THE LINE中批判性地探讨了沙特建设中的The Line项目并获得荣誉提名。Non Architecture是当代建筑领域最具实验性和批判性的平台之一,此荣誉彰显了王美晨不仅具备解决现实问题的能力,还能在理论层面对当代建筑实践进行深刻反思。缝合还是断裂?The Line构想了一座长达170公里的城市,在垂直城市主义中体现出极端的空间与数字压缩。每个封闭模块都整合了必要的基础设施与配套设施,然而这座新城几乎隔绝了沙漠两侧,将造成严重的生态问题。王美晨和卞秋怡所画的图作揭示了内在矛盾:尽管沙特王储的愿景旨在增强政治影响力并打造全球标志——The Line像拉链一样,既连接着沙漠与大海,却也在两侧留下永久的隔阂,高达500米的结构同时分割了地貌。

图6:国际重绘竞赛RE-DRAW-07: THE LINE 荣誉提名作品The Line.zip

图6:国际重绘竞赛RE-DRAW-07: THE LINE 荣誉提名作品The Line.zip

在生态同样脆弱的冰岛,王美晨和吴骐骋用轻触地面的马厩回应Young Architects Competitions(YAC)-Horsemen Retreat竞赛的要求,他们的设计“Where Paths Breathe”获得了入围奖。建筑延伸了骑行体验,营造出一段空间之旅,在这里人与马之间的关系不断演变——连接、分流、分离。流畅的弯曲墙体整合了人与马的生活空间,同时确保各自独立的入口和流线。墙面上的小窗户构建了骑手与马之间的视觉联系。这些弯曲的墙体既作为结构支撑,深深扎根于地面,又高耸于屋顶线之上,形成起伏如山峦般的轮廓。建筑体量进一步强化了这种运动概念。单体居住单元和马厩位于地面上,从火山入口延伸出的坡道转化为升起的屋顶;而双体单元和马厩则悬浮于地面之上,公共空间作为桥梁沿着火山的主要轴线连接两者。在交汇处,家具和矮墙交织出两种格局,将功能性与流动性完美融合。弯曲的墙体由当地火山岩构建,与自然景观无缝衔接,而半透明的玻璃幕墙则闪烁着如同冰川碎片般的光芒。火山盆地成为季节性变换的画布,提醒骑手:这是一条道路,而非终点——我们都在这条路上前行。

图7:YAC Horsemen Retreat竞赛入围作品Where Paths Breathe

图7:YAC Horsemen Retreat竞赛入围作品Where Paths Breathe

王美晨现为工作在纽约的建筑与城市设计师,WEDG认证专业人士。她专注于建筑、景观与基础设施的协同设计、社区参与式规划及柔性材料与结构应用研究。其作品先后在北京国际设计周、纽约Citygroup、法国蒙彼利埃城市庭院与孟买1888 The Bombay展出。她关于东莞收缩城市的研究成果发表于2019年首尔亚洲规划联盟会议,探讨北京行人对道路照明色温偏好的定量研究则刊登于Frontiers in Psychology。她的获奖经历丰富多元:2020年天作杯设计竞赛一等奖、Non-Architecture Redraw the Line竞赛荣誉提名、YAC Horsemen Retreat设计竞赛入围奖,以及Rethink Mumbai Flooding竞赛获胜和FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES 2025竞赛获胜。王美晨将持续深耕可持续设计领域,为全球城市的韧性未来提供创造性的设计应对之道。

(来源:点财网)

19962171882

19962171882